セミナー登壇依頼

課題解決×実践支援型セミナー|行政・飲食・医療など多業界対応

法人・団体向けに、現場課題に即した講座・講演を提供します。

飲食・ペット・小売・福祉・医療・行政・建築・健康業界など、多様な現場支援に対応。

単発講演から連続研修まで、柔軟なカスタマイズが可能です。

▶ 現場課題に応えるセミナーの特徴

現場実務に基づく具体提案

現場実務に基づく具体提案

暮らし構造支援という新しい視点

暮らし構造支援という新しい視点

犬との共生を見据えた文化設計アプローチ

犬との共生を見据えた文化設計アプローチ

受講後すぐに実務で活かせる内容設計

受講後すぐに実務で活かせる内容設計

▶ 課題解決ニーズに応える対象業界

▶ 行政機関向け

例えばこんなタイトルで講演可能です

こんな諸問題に対する効果的な解決策を提案します

高齢化・単身世帯増加・地域コミュニティの希薄化に伴い、孤独死や生活困窮リスクが深刻化しています。

本講演では、単なる制度支援にとどまらず、暮らし構造自体を設計することで孤立リスクを未然に防ぎ、地域交流を促進する新たな支援モデルを提案いたします。

行政施策への応用可能性も踏まえ、実践的アプローチを共有します。

※ タイトルをクリックすると、目的・成果の詳細が表示されます。

▶ 犬との共食で地域を変える──孤立防止・健康支援・まちづくりを一気に動かす新戦略

目的: 地域包括支援施策を刷新し、住民主体型の健康・福祉施策への転換を促す。

成果: 通いの場や地域交流会の参加率向上、フレイル予防率向上、地域包括支援センターの支援負担軽減。

▶ 地域福祉に新たな命を吹き込む──犬と暮らす共生社会モデルの提案

目的: 既存の支援施策を「受け身」から「参加型・自律型」へ転換させる。

成果: 地域福祉拠点の自主活動件数増加、地域支援ボランティア数増加、民間連携プロジェクト数増加。

▶ 高齢者支援の次なる一手──犬との共食がつなぐ生活支援の未来

目的: 要介護未満層を中心に、早期の生活機能低下を予防する仕組みを構築する。

成果: 要介護認定率の低下、通いの場・サロン活動の定着率向上、総合事業対象者の生活支援継続率向上。

▶ 医療費も介護費も減らす地域財政──犬と共食する暮らしが支える財政健全化モデル

目的: 地域の健康指標改善と福祉財政支出の圧縮を両立させる政策基盤をつくる。

成果: 国保医療費の削減、介護保険給付費の伸び率抑制、健康寿命延伸に関する自治体実績データの向上。

▶ カネも人もかけずに地域を動かす──犬とメシを食うだけで始まる支え合いの形

目的: 補助金依存型支援ではなく、住民主体型の地域支援モデルを構築する。

成果: 助成金依存度の低下、住民主体イベント数増加、支援対象者の自立支援率向上、地域包括センター支援件数の負担軽減。

▶ 飲食・外食産業向け

例えばこんなタイトルで講演可能です

見過ごせないこんな課題に新たな打開の視点を提案します

◎メニューの差別化困難、市場成熟化、健康志向層・ペット連れ層への訴求力不足。

◎客単価・リピート率の低迷に加え、従来型の地域密着マーケティング施策では差別化・話題性が生まれにくい現状を整理。

新たな体験価値設計による解決策を提示します。

※ タイトルをクリックすると、目的・成果の詳細が表示されます。

▶ 犬と人が共に食べる未来──共食文化を起点に創る“次の市場”

目的: 共食を“情緒的サービス”から“新市場開拓戦略”へと位置づけ直す。

・来店頻度を上げる仕組みづくり

・クロスセル機会創出

・口コミ拡散モデル設計

成果:

講演後には…

・共食対応メニューを企画・検証

・売上前年比110%KPI設定

・自治体・メディア連携フレーム構築

▶ 共食市場を切り拓け──人と犬を結ぶ食の新たな可能性

目的: 共食の保健医療・犯罪予防波及効果を示し、

・健康増進プログラムへの導入

・介護・福祉施設でのセラピー食イベント化

・地域安全活動とのコラボモデル構築

成果:

・予防医療型メニュー開発企画書

・共食コミュニティ支援ビジネス実証実験計画

・医療機関・NPO連携サプライチェーン構築案

▶ ペットフードを超えろ──食卓で共に過ごす時代の商品設計論

目的: 食卓文化全体を再定義する視点を提供。

・食器・テーブル演出のデザイン原則

・顧客体験向上のパッケージ&サービスポイント

・コラボ商品開発の進め方

成果:

・新商品企画コンセプトシート

・顧客ペルソナマップ完成

・業界横展開プラン

▶ 売れないなら一緒に食え──犬が客を連れてくるビジネスの新戦略

目的: 顧客動線・ROI設計を学ぶ。

・動線マップによる店舗レイアウト最適化

・クロスセル&アップセル戦略

・リピーター分析手法

成果:

・売上前年比120%を目指すアクションプラン

・リピーターKPI設計

・PDCAフレームワーク

▶ ペット業界に騙されるな──本物の共生ビジネス設計

目的: 生活文化・社会設計視点で共生を再定義。

・中長期ロードマップ作成

・ワークショップ運営手法

・収益モデル構築

成果:

・新規サービス企画案

・ウェルネスモデル展開プラン

・プロジェクト設計ガイドライン

▶ 小売業界向け

例えばこんなタイトルで講演可能です

今、取り組むべきこんな課題への対応策を提案します

◎商品・売場の差別化困難:どこでも似たような商品が並び価格競争に巻き込まれやすい。リアル店舗ならではの体験価値が出せていない。

◎ネット通販・大型店との競争激化:Amazon・楽天との価格比較だけでなく、「体験」訴求が不可欠。来店動機が弱いままでは顧客を奪われ続ける。

◎客単価・滞在時間の低迷:必要最低限の買い物で即帰宅する行動が定着。店内体験設計が未整備で、顧客ロイヤルティを醸成できていない。

◎リピーター確保難航:単発集客は見込めても継続来店につながらず、販促コストが高騰。

◎地域密着施策の限界感:従来のチラシ・ポイントカード施策だけでは差別化不可。話題性や新鮮さが不足する。

◎ペット関連客層の未活用:ペットオーナー層の増加需要に応えきれず、売場・サービス設計が遅れている。

※ タイトルをクリックすると、目的・成果の詳細が表示されます。

▶ 客数も単価も上げろ──ペットと高齢者が動かすリアル売場革命

目的: 商品陳列型から「体験提供型」へシフトし、ペット連れ・高齢者層を自然に取り込む売場変革モデルを体得。

・体験ステーション設置の設計原則

・顧客動線と滞在時間延長の工夫

・ペット同伴スペース運営のポイント

成果:

・客単価15%向上、平均滞在時間+10分を達成する売場デザイン案

・パイロット店舗でリピーター率20%増を実証するKPI設定

・地域イベント連携によるSNS話題化(月間500投稿)を狙う施策フロー

▶ ネットに勝てるのは“場”しかない──ペットと高齢者で回すリアル売場体験

目的: 「買うだけ」の売場から「過ごす・交流する」売場への意識シフトを促進。

・体験価値を生む演出テクニック

・来店動機強化のためのイベント設計

・コラボレーション企画の進め方

成果:

・来店モチベーション30%向上を狙うシナリオプラン

・試験導入後リピーター率10%増を実現する評価手法

▶ 売るな、つながれ──ペットと共に築くリピーター創出売場設計

目的: 顧客と売場の「取引関係」ではなく「信頼と愛着」に基づく長期関係の構築手法を体得。

・エモーショナルデザイン原則

・コミュニティ形成の施策設計

・顧客心理を活かす接客ポイント

成果:

・顧客満足度+5~15%を目指す売場演出案

・再来店率+25%増を実証する追跡指標

・愛着醸成のための定期イベントカレンダー

▶ ペットと一緒に習慣を作れ──売場に常連を生む共食の仕掛け

目的: 単発イベントではなく「日常習慣化」を前提とした売場設計思考を習得。

・定期プログラム設計のキモ

・来店ルーチン形成のステップ

・顧客行動を分析する手法

成果:

・常連率+5~10%を目指す月間プログラム案

・顧客メンバーシップ登録50件突破フレーム

・リピート動線強化のPDCAシート

▶ ペットと一緒に話題を作れ──地域客を巻き込むリアル販売戦略

目的: 地域全体との連動による集客・認知拡大意識を植え付ける戦略設計手法を体得。

・地域コラボ企画の設計原則

・話題化のためのストーリーテリング

・参加促進施策のポイント

成果:

・ハッシュタグ投稿+10~30%を目指すSNS施策

・口コミ拡散を起こすオペレーションガイド

▶ 医療業界向け

例えばこんなタイトルで講演可能です

こんな見過ごせない課題に打開の視点を提案します

◎医療制度外領域への対応困難:診療報酬対象外の生活支援・社会参加支援体制が脆弱。

◎フレイル・閉じこもり防止手段不足:運動・栄養指導だけでは生活構造再建が難しく孤立リスクが高い。

◎通院継続困難:高齢患者層のモチベーション低下や交通手段の問題で通院中断リスクが増大。

◎地域医療連携の限界:医療機関間紹介は進むが、生活支援・包括ケアへの実質貢献は進みにくい。

◎生活習慣支援施策のマンネリ化:「健康教室」「フレイル予防講座」など定型プログラムが飽和し、行動変容につながりにくい。

※ タイトルをクリックすると、目的・成果の詳細が表示されます。

▶ 地域を巻き込め──ペットと共に仕掛ける社会参加型医療支援

目的: 犬との共食・交流を起点に、地域で自然発生するつながりを活かし、孤立防止と生活リズム支援への発想を転換させる。

成果: 地域包括ケア・在宅支援と連動し、自然発生するコミュニティ支援を現場で実装できる支援モデルを構築できる。

▶ フレイルは薬じゃ防げない──ペットと作る“暮らしのリズム”

目的: 治療行為ではなく、日常生活リズム構築によるフレイル予防支援への意識転換を促す。

成果: ペットとの生活リズム形成支援を起点に、生活機能維持と通院継続を支えるプログラムを立案・導入できる。

▶ 診察室の外に答えがある──ペットとつなぐ暮らし支援医療

目的: 診療圏内で完結しない「暮らし支援型医療」へのシフト意識を促し、医療と生活支援の融合を図る。

成果: 暮らし支援型医療連携を通じ、患者の生活意欲向上と受診継続支援を現場で実装できる体制を作り上げる。

▶ ペットと人が同じ食卓にいる──栄養学が裏付ける共食の合理性

目的: 感情論ではなく、ペット栄養学と人間栄養学の共通項に基づく科学的根拠を示し、安全かつ合理的な共食支援の必要性を認識させる。

成果: 共食を基盤とした生活リズム維持・社会参加支援プログラムを、自院・地域で立案・実践できる。

▶ ペット用市販食・療法食では支えきれない──変わる現場に応える“動的食設計”

目的: 既製品依存から脱却し、患者の生活変化に応じた柔軟な「動的食設計」支援思考への転換を促す。

成果: 個々の患者に最適化された食支援計画を、現場で構築・展開できる実践フレームワークを持ち帰れる。

▶ 動物関連団体向け

例えばこんなタイトルで講演可能です

緊急提言:動物福祉の諸問題に対して即効ソリューションを提言します

◎保護動物のQOL支援不足:シェルター内での生活リズム崩壊や栄養・運動・社会性支援が不足し、譲渡後に適応できないリスクが高い。

◎譲渡後フォロー未整備:飼い主教育や生活支援が不十分なため、不適応による再返還の発生。

◎地域理解・協力体制不足:福祉啓発が進まず、TNRや地域支援活動が孤立しやすい。

◎ボランティア依存の脆弱性:正規職員不足で活動の継続性や品質維持に課題。

◎精神・栄養管理遅れ:ストレス対策や適切な栄養設計が後回しとなり、行動問題や健康悪化を招いている。

※ タイトルをクリックすると、目的・成果の詳細が表示されます。

▶ 保護して譲渡で終わりではない──暮らしを設計する譲渡支援の新常識

目的: 保護・譲渡後も動物の生活設計を継続的に支援する思想を現場に浸透させ、譲渡後の適応失敗を防ぐ支援構造を構築する。

成果: 譲渡後の破綻率を低下させ、支援活動の社会的信頼性を高めるとともに、定着率を向上させる運用フレームワークを習得する。

▶ 救った先にある暮らし──譲渡後を支える「設計型支援」のススメ

目的: 譲渡はスタート地点にすぎないという認識を促し、飼い主教育や生活支援を支援行動の中核に据えた設計思考へ転換させる。

成果: 譲渡後の生活破綻を予防し、飼育定着率を向上させる具体的な支援プログラム設計手法を習得できる。

▶ 「譲渡さえすれば」では救えない──定着まで支える動物福祉設計論

目的: 支援成果を「譲渡数」から「生活定着率」へと発想転換させ、譲渡後の継続支援を論理的に設計できる視点を提供する。

成果: 返還率を低下させ、飼育破綻を防止する支援モデルの設計と実践フレームワークを持ち帰ることができる。

▶ 個体ごとに暮らしを設計せよ──動物支援の本当のスタートライン

目的: 保護開始時から個体ごとの栄養・生活リズム・社会性を一貫して設計する思考を現場に根付かせる。

成果: 保護時の健康管理を向上させ、譲渡適応率をアップし、問題行動リスクを低減する支援設計手法を実践できる。

▶ 保護・譲渡・定着を確実にするための方法論──支援とは「生きる構造」を設計すること

目的: 支援行動を感情的救済から脱し、「生きるための生活構造」を論理的に設計するプロセスを理解させる。

成果: 支援プロセスの一貫性を高め、社会的信頼度を向上させる持続可能な支援体制を構築するためのガイドラインを持ち帰れる。

▶ 建築・不動産業界向け

例えばこんなタイトルで講演可能です

突破せよ!こんな課題を抱える対抗策としての“常識”を覆す実践プランを提案します

◎住宅・賃貸物件の差別化難航:設備・間取りだけでは競争優位を作れず、価格競争に巻き込まれる。

◎ペット共生設計の資産価値毀損リスク:床材・壁材・設備の傷み・汚損・破損、管理トラブルによるブランド毀損リスク。

◎高齢単身層ニーズ対応遅れ:孤独死リスクによる事故物件化で価値下落、投資回収の不安定性。

◎共生型住宅の設計ノウハウ不足:単なる「ペット可」ではなく、「共生生活設計」への発想転換が進んでいない。

◎地域ブランド力向上戦略の欠如:地域単位の共生支援型街づくり提案が不足し、物件差別化が弱い。

※ タイトルをクリックすると、目的・成果の詳細が表示されます。

▶ なぜペット共生設計で不動産価値は守れるのか ─ 破損・トラブルリスクを抑える“暮らし設計”の実際

目的: ペットリスクによる資産毀損を防ぐために、単なる素材強化ではなく、生活動線・飼育支援設計まで踏み込む発想転換を促す。

成果: 暮らし設計×リアルタイムモニタリングの導入モデル構築、現存デバイス対応アプリ開発起点によるリスク圧縮。

▶ 高齢単身層リスクを資産に変える ─ 孤独死回避設計とペット共生住宅の収益モデル

目的: 高齢単身層を排除するのではなく、リスク圧縮しながら受け入れ、安定収益層として資産防衛と収益向上を両立させる発想を定着させる。

成果: 暮らし設計×リアルタイムモニタリングの導入モデル構築、現存デバイス対応アプリ開発起点によるリスク圧縮。

▶ 差別化できない時代に必要なのは“共生リスク設計” ─ 設備ではない、リスクを抑える暮らし方のデザイン

目的: リスク設計そのものが住宅商品力であり、収益性・資産流動性の源泉になることを、現実リスクデータと対策論で示す。

成果: 暮らし設計×リアルタイムモニタリングの導入モデル構築、現存デバイス対応アプリ開発起点によるリスク圧縮。

▶ ペット可では不十分 ─ 資産価値を守る“共生型住宅”設計の本質

目的: 「条件付加型ペット可」から脱却し、生活動線・耐久性・飼育支援まで含めた共生型設計を志向する方向転換を促す。

成果: 暮らし設計×リアルタイムモニタリングの導入モデル構築、現存デバイス対応アプリ開発起点によるリスク圧縮。

▶ 設備競争の終焉 ─ 共生生活設計で住宅の未来を守る実践戦略

目的: 設備投資競争から脱却し、共生・支援・リスク制御に基づく「生活構造設計」へシフトすべき実務的理由を論理的に示す。

成果: 暮らし設計×リアルタイムモニタリングの導入モデル構築、現存デバイス対応アプリ開発起点によるリスク圧縮。

▶ 健康・ウェルネス業界向け

例えばこんなタイトルで講演可能です

見過ごせない現場のこんなリアル課題に対して“処方箋”を提案します

◎健康プログラムのマンネリ化:通常の運動・食事指導だけでは新鮮味に欠け、継続意欲を維持しにくい。

◎ニッチ健康ニーズへの対応不足:「ペットと共に健康づくり」など新たなライフスタイル志向への対応が遅れている。

◎新規会員獲得の難航:中高年層や健康意識層の獲得競争が激化し、従来型プロモーションでは成果が出にくい。

◎リピート率・継続率の低下:プログラムに飽きが来る、生活変化で離脱する、競合施設への流出が起きやすい。

※ タイトルをクリックすると、目的・成果の詳細が表示されます。

▶ 設備に金かけるな。生活に介入しろ──ウェルネス再起動の条件

目的: 設備重視の発想から脱却し、犬との共生を通じて生活リズム・社会参加・自己効力感を生活に埋め込む設計型ウェルネスモデルを理解し、顧客の行動変容を促す。

成果: 犬共生型生活設計プログラムの導入モデルを構築し、生活改善型サブスクリプションプラン起点でLTV向上と収益安定化を図る実践的手法を習得できる。

▶ ジムに来ない客を、どう救う?──暮らしを動かすウェルネス設計革命

目的: 来館依存型モデルから生活リズム内支援型モデルへの転換を促し、犬との共生を通じた健康習慣強制設計によって継続率を劇的に向上させる新しいリテンション戦略を体得する。

成果: 犬共生型ライフサイクル支援プログラムを開発し、既存会員の継続年数増加や月額平均単価向上を実証するフレームワークを持ち帰る。

▶ 月謝で食える時代は終わった──ウェルネス施設、生き残る条件

目的: 月謝依存モデルから脱却し、犬共生や付加価値型サービスに基づく高単価ビジネスモデルへの移行を定着させ、ウェルネス施設の収益構造を再構築する。

成果: 犬共生型プログラムや体験イベント、生活支援型商品ラインを開発し、客単価とLTVを飛躍的に向上させる手法を習得できる。

▶ 客を探すな、暮らしを設計しろ──ウェルネス新規獲得の逆転発想

目的: 広告や値引きに頼るのではなく、犬共生という魅力的なライフスタイル提案で「暮らしを豊かにする拠点」としてブランド化し、自然流入型の新規獲得戦略を理解する。

成果: 犬オーナー向け生活設計型ウェルネスプログラムを開発し、CAC削減と成約率向上、オーガニックコミュニティ形成の具体策を持ち帰る。

▶ 無料体験、値引き合戦で死ぬか?──ウェルネス施設最後の生き残り戦略

目的: 短期集客テクニックから脱却し、犬共生型生活リズム設計を中核とした競争優位戦略へのシフトを促し施設のサステナブルな成長を図る。

成果: 犬共生リズム設計プログラムを導入し、無料体験依存から脱却、アップセル率・継続率を向上させる収益強化メソッドを習得。

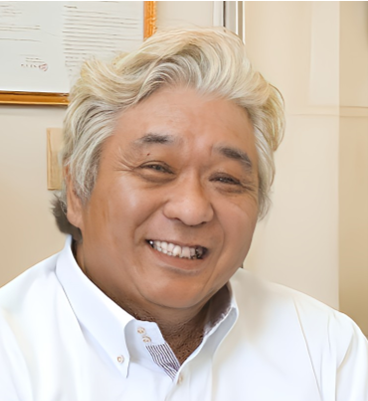

▶ 現場経験豊富な講師紹介(2025年4月時点)※順次拡張予定

【講師名】藤 崇一郎(本名:山口 崇)

【資格・実績】

- ペット栄養管理士/第二種衛生管理者/JKC愛犬飼育管理士

- 埼玉ニュービジネス大賞特別賞受賞(第1回/2023年)

- 食品自動配合アルゴリズムに関する特許出願実績あり(2回)

- 著書:『危険がいっぱい!愛犬の健康を守るための毒物ガイド』(MBビジネス研究班/全国電子書籍サイトにて発売中)

【活動内容】

- 小売・食品・ペット栄養設計における25年以上の現場実務経験

- 犬猫保護団体との情報交流実績あり

- 「ヒトと犬の共生文化」を見据えた、生活構造支援モデルの構築・普及を目指した活動を継続中

▶ 登壇実績

- 業種

- 医療、法曹、不動産、食品製造など複数業種に向けた業務支援講座での登壇経験あり

- 講座設計

- 現場課題に即した提案型・実践型の講座設計を強みとしています

- 累計登壇回数

- 50回超(2025年時点)

▼ 講座を支える専門家チーム(順次参画予定)

- 中医師

- 医学博士

- 保健師犬の栄養士/

- 鍼灸師

- 犬の栄養士/愛玩動物2級

多様な専門視点を掛け合わせ、暮らし構造を再設計する最強タッグ

――講師陣を順次拡大し、現場課題に即したソリューションをお届けします。

▶ 講演料金案内

- ✅ 30分講演:5万円(税込・交通費別)

- ✅ 60~90分講演:8万円(税込・交通費別)

- ✅ 90分カスタマイズ版:10万円(税込・交通費別)

- ✅ 120分超・設計型研修:12万円(税込・交通費別)

※行政・市民向け講演は別途応相談。

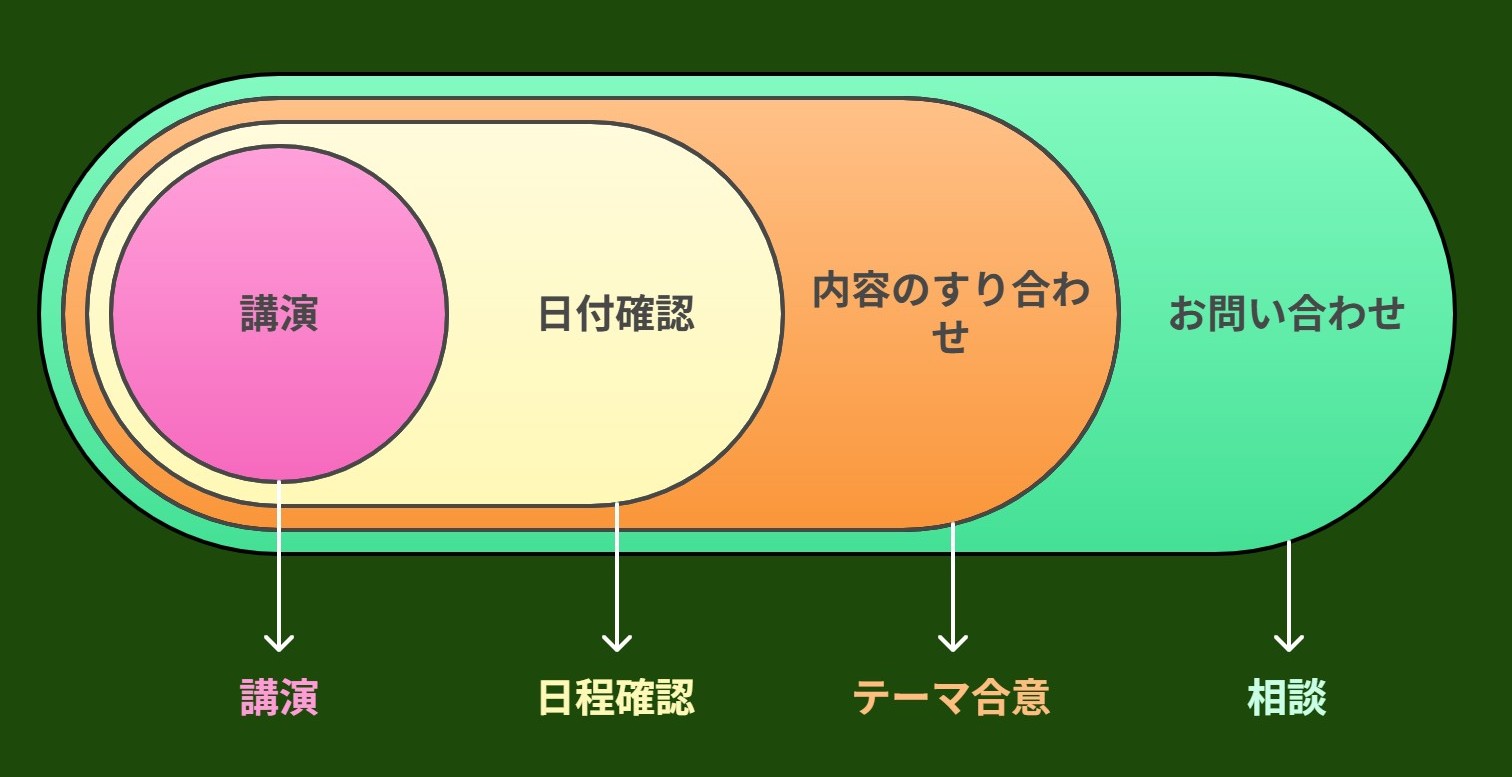

▶ 講演依頼から実施までの流れ