お知らせ・新着情報

【業界トレンド】2024年 ペットフード市場動向まとめ

高品質ドッグフードのOEM商品開発専門事業を展開するFANDDFでは、新規事業又は新規商品展開を希望されるのクライアント様を対象に、最新のドッグフード市場データとトレンド分析をレジュメ形式で提供しています。

このレジュメは、ドッグフード市場の見通しと将来のビジョンを理解するための基本的ガイドとして作成しています。ドッグフードのOEM商品開発ををご検討の方は是非ご参照ください。

【注意事項】

1)掲載内容に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

2)転載行為、講座としてのレジュメ、営業資料などによる無断使用は固くお断りいたします。但し、取材目的での使用については事前にこちらまでご連絡いただければ検討いたします。

3)掲載データに関する補足説明やご質問は、オンライン無料相談で承ります。ご都合のよろしい時間帯をお選びいただき、お申し込みください。

内容:2024年のドッグフードと犬用サプリメント市場の最新トレンドと予測を掲載しています。業界の動向、消費者の嗜好の変化、そして市場成長の機会を分析しています。

リンク先:

![]() ドッグフードと犬用サプリメントの市場概要.pdf (3.68MB)

ドッグフードと犬用サプリメントの市場概要.pdf (3.68MB)

#ペットフード #業界トレンド #市場動向 #ペットビジネス #FANDDF

【西洋医学と伝統医学──医療は本当に“ひとつ”を目指すべきか?】

私は医療従事者ではありませんが、ペット栄養管理士です。

ペット栄養学は獣医療と密接に関係しており、フード設計においても臨床的視点を反映する必要があります。

現在、鍼灸師による犬の鍼施術と栄養介入の併用効果を観察する中で、

「西洋医学と伝統医療は、そもそも“命”をどう見ているのか」という問いに、日々向き合っています。

この投稿では、両者の違いと、栄養学がそのあいだに生まれる“実験場”となり得る可能性を考察したいと思います。

■ 医療とは“命のまなざし”である

医療とは、単なる技術体系ではなく、

「命をどう理解し、どう関わるか」という文化的実践でもあります。

たとえば──

🔹 西洋医学:疾患を特定し、標準治療によって修復を目指す「普遍の羅針盤」

🔸 中医学:気血の流れと環境との調和を整え、自己調整力を支える「調和の織物」

この違いは、治療手段の差異というよりも、

命に向ける“まなざし”そのものの構造の違いを表しています。

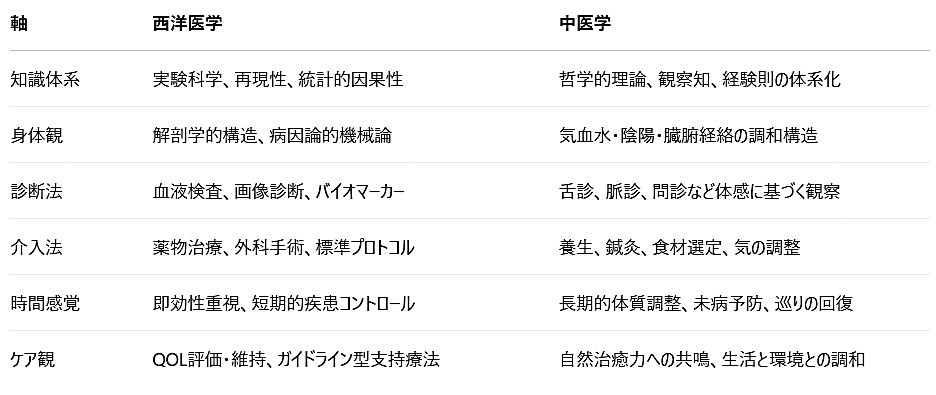

■ 多面的に見る「焦点の違い」:6軸比較

■ 比較できない、されど共鳴する

🔎 西洋医学は「病気(病変)」を診る

🔍 中医学は「病人(全体)」を診る

たとえば腎疾患の場合──

・西洋医学では、BUN・Creなどの血中指標をもとに疾患を定量的に評価し、進行抑制を図る

・中医学では、「腎虚」「脾虚」などの体質を診立て、補腎や巡りの改善により全体調整を行う

このように、

西洋医学が「病とは何か」を問う医学であるのに対し、中医学は「病人とは何か」を問う医学とも言えます。だからこそ、

両者は本質的に“比較できない”

しかし、「命を支える」という目的では、たしかに共鳴し得るのです。

■ 共通項:慢性疾患とQOLケア

日常の臨床では、両者が交差する瞬間が確かにあります。

とくに、慢性疾患やQOL向上に関するアプローチにおいては、それが顕著です。

🩸 糖尿病管理

・西洋医学:インスリン投与、血糖・カロリー制限、HbA1cの管理

・中医学:脾虚改善、気の巡り調整、苦味・淡味を活用した食養生

🧬 腎疾患管理

・西洋医学:療法食によるリン制限(0.32〜0.35%以下)、蛋白質15〜18%管理

・中医学:補腎食材(黒豆、山芋、黒ごま)の選定と体質に応じた温補・活血施膳

👉 “どちらか”に寄せるのではなく、“並置して観察する”ことで、 現場から新しい実践知が生まれるのです。

■ 栄養学という“実験場”

栄養学は、単なる“翻訳者”ではなく、 西洋と東洋の医学言語が交差し、並列に検証できる実践領域です。

たとえば──

・NRCやAAFCOによる数値基準(西洋)

・食材の食性・五味・帰経による設計思想(中医)

この二つを意図的に並置して観察し、その反応を記録する。

それが、栄養学にしかできない可能性なのではないかと私は考えています。

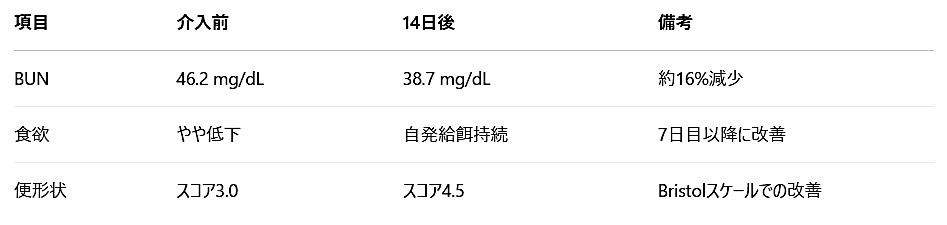

■ ケーススタディ(既存文献ベース+投稿者補足)

📌 対象:慢性腎臓病を持つ中型犬(10歳、体重約12kg)

📚 参考文献:

・Fascetti, A. J., & Delaney, S. J. (2012). Applied Veterinary Clinical Nutrition. Wiley-Blackwell

・Delaney, S. J. (2006). Nutritional Management of Renal Disease in Dogs and Cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 36(6), 1377–1387

🧪 介入内容(文献+投稿者臨床再構成):

・基本設計:リン 0.32%、蛋白質16%の腎疾患療法食

・追加素材:黒豆・山芋(煮熟、体重比2〜3%、毎食に追加)

📊 観察項目と結果(14日間):

⚠️ 本事例は、既存症例に私の観察を加えた応用構成です。

統計的有意性や再現性は確認していません。

今後は、n-of-1試験や前後比較研究を通じて、実証的検証が求められます。

■ 本稿の限界と今後の展望

🔍 限界点

・自然経過との比較が困難(対照群なし)

・食材による効果と療法食そのものの効果が分離できない

・飼い主報告に基づく観察であるため、主観的変数の影響がある

🔭 今後の展望

・体質別分類と臨床パラメータ(BUN・Cre)の相関分析

・観察研究やRCT設計による複合介入の検証

・「QOLスコア × 食事構成 × 飼い主観察記録」による実践モデルの構築

■ 最後に:問いを並べて、記録する

どちらが正しいかではなく、 異なる問いを同じテーブルに“並べる”こと。

そして、

「どちらが命に響いたか」を誠実に記録すること。

それが、「統合」ではなく

“共鳴から始まる医療の未来”だと私は考えています。

🔖推奨ハッシュタグ:

#統合医療 #中医学 #西洋医学 #栄養学 #慢性腎疾患 #補腎食材 #ペット栄養 #命のまなざし #症例観察 #nOf1研究 #実践知 #共鳴医療